Por Selvia V. Kotasek

Lo que decíamos es que tenemos derecho no solo como mujeres, no solo como negras, no solo como lesbianas o como trabajadoras o de clase obrera, que somos personas que encarnan todas esas identidades, y tenemos el derecho de construir y definir la teoría y la práctica política basándonos en esa realidad… A eso nos referíamos con políticas de la identidad. No queríamos decir que, si no eres como nosotras, no eres nada. No decíamos que no nos importaran quienes no fueran exactamente como nosotras.

Barbara Smith*

*En Haider, Asad, 2020, p. 41

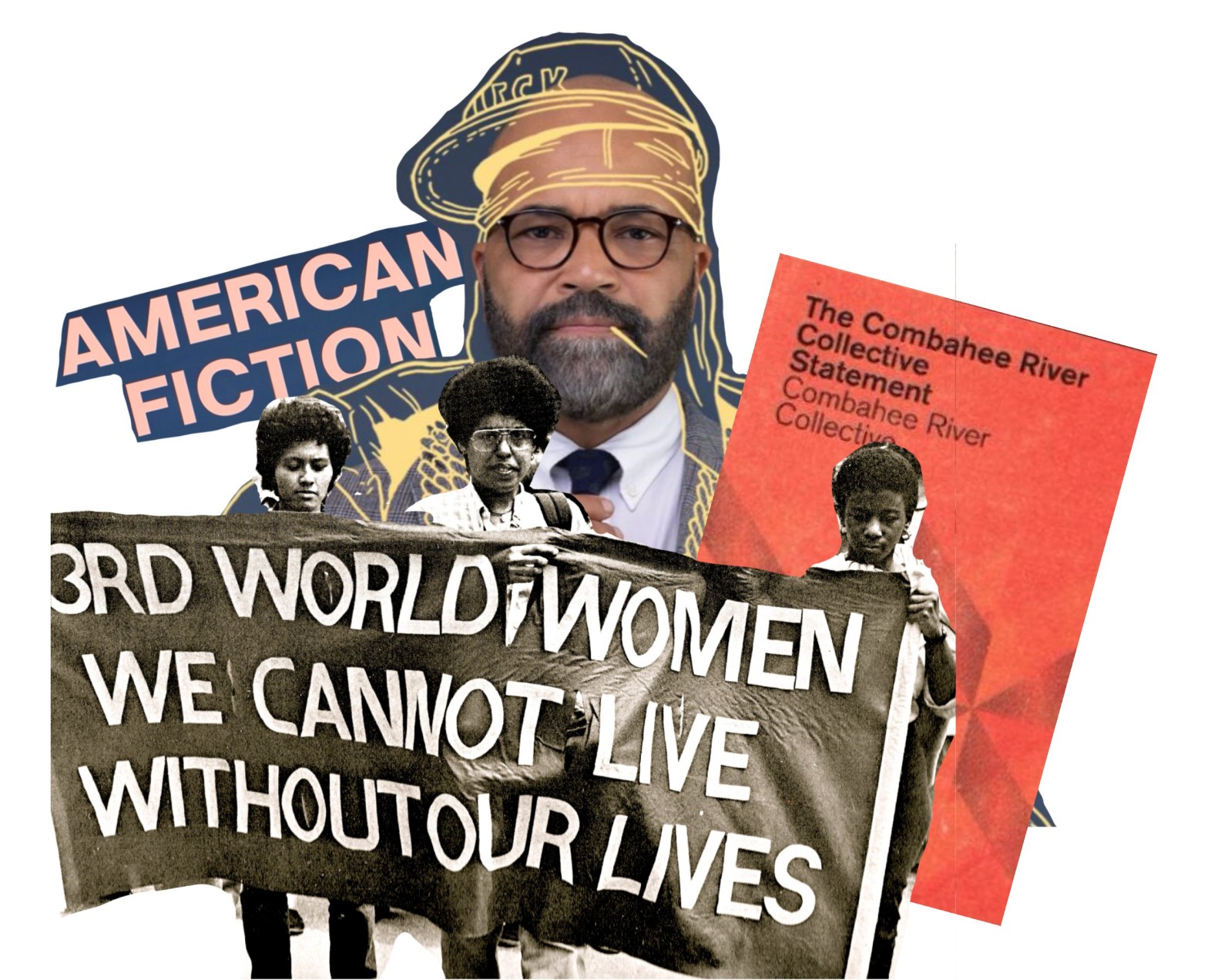

American fiction es una película multipremiada de este año que cuenta la historia de Thelonious Ellison, “Monk”, un escritor y profesor afroamericano que atraviesa una serie de problemas personales, familiares y económicos, al tiempo que lucha contra la frustración que le genera el hecho de que la literatura hegemónica de su país (Estados Unidos) alabe y consagre obras que, para su gusto, son un cúmulo de estereotipos sobre las personas afroamericanas, e ignore sus libros por “no ser suficientemente negros”. Esto lo lleva a escribir, de manera irónica, una obra simple y estereotípica con la cual busca burlarse del mundo editorial bajo un seudónimo. Para su sorpresa, obtiene el éxito y la remuneración económica que había estado buscando.

No sobra decir que la construcción del guion y las actuaciones son aspectos que elevan la calidad de la película, sin embargo, es el tema que pone sobre la mesa lo que me hace traerla a este espacio a pesar de que ni la dirección, ni el guion, ni la novela en la que se basa, están realizados por mujeres (aunque sí fue fotografiada por Cristina Dunlap) y a pesar de que, aunque hay interesantes personajes femeninos, la historia no se centra en ellas.

Sin embargo, desde mi punto de vista la cinta abre una serie de reflexiones, a través de la sátira, que resultan muy pertinentes en estos tiempos de corrección política, funas y políticas de la identidad[1], pues pone sobre la mesa temas como la representación, los estereotipos y el papel de la cultura en el poder y en la vida de las personas.

Creo que más que darme respuestas, la película me invitó a hacerme muchas preguntas, algunas de las cuales parecían habitarme desde hace mucho sin encontrar cabida para salir. Por ejemplo, ¿es válido investigar y escribir sobre algo que no te atraviesa directamente? O en su caso, ¿sólo podemos investigar y escribir sobre aquello que nos atraviesa? ¿Hay una forma ética de llevar historias que no son nuestras a una obra? ¿A qué nos referimos por “nuestras historias”, “nuestras experiencias”?

El tema que está de fondo es la identidad, ese problemático concepto que parece abarcar todo y nada a la vez, pero al que se apela de manera constante en la sociedad. Y es que nuestras historias, experiencias y aquello que nos atraviesa están determinados por quiénes somos; esa pregunta, existencial y profunda, que parece que se responde, principal y primeramente, por nuestro sexo, raza, clase y orientación sexual, aspectos que conforman nuestra identidad, y también la definen, limitan y constriñen.

La reivindicación de estos aspectos que conforma la identidad se ha vuelto una forma de hacer política[2] y su vez, ha permeado la forma de hacer cultura, lo cual podemos observar a través de -los otros famosos conceptos de- la representación y la inclusión. Vemos hoy, y es digno de celebrarse, personajes diversos, historias alternativas y representaciones diferentes a lo que por mucho tiempo distinguió a la cultura hegemónica: lo blanco, burgués y masculino. Necesitábamos eso: otras historias que conformaran el imaginario y pudiéramos ser capaces, no sólo de vernos representadas, sino de significar nuestras vidas.

Sin embargo para que esto sea posible, parece necesario asumir que la representación y la inclusión serán siempre en términos de quienes tienen el poder de decidir qué forma tiene la cultura hegemónica. La poca visibilidad que recibe Monk de su obra se debe a que no está siendo el hombre negro que debería de ser para ser incluido. Esa es la ironía que nos regala la película: el dibujo de una sociedad tan aferrada a despegarse de las etiquetas a través de su reivindicación, que se vuelve incapaz de pensar fuera de ellas.

En ese sentido, la película me hizo preguntarme si nos estamos extralimitando con las reivindicaciones a la identidad, llevando al límite la individualidad y buscando, como fin último, vernos en la gran pantalla, olvidando que aquellos aspectos que conforman nuestra identidad y que han sido utilizados para oprimirnos, no deberían volverse etiquetas limitantes y estereotipadas, y mucho menos, razón para limitar nuestras interacciones con otras personas diferentes a nosotras. [3]

Me parece que la cinta es insurrecta al exponer la cooptación, por parte del poder, de las reivindicaciones identitarias que en su inicio surgieron para nombrar lo invisibilizado, pero que hoy se venden al mercado a través de representaciones e inclusión, y que logran disolver las luchas reales, y de paso, discriminan y excluyen a quienes no caben en lo que -reivindicativamente- se dijo que deben ser.[4]

En la película, la escritura seria de Monk es pasada por alto sin revisar si es literariamente valiosa o no, sino por el simple hecho de no ser lo que se espera que escriba un hombre negro, es decir, no hay reivindicaciones a su identidad racial. Al mostrar esto, la cinta pone sobre la mesa otro importante fenómeno: productos artísticos y culturales que surgen como grandes reivindicaciones de algún grupo poblacional y que resultan en la reproducción de estereotipos que refuerzan el lugar social (de opresión) de esos grupos. Tal como piensa Monk de la literatura afroamericana que lo rodea.

Dudar de esas obras «revolucionarias» puede sonar conservador (el propio personaje de Monk puede parecerlo en ocasiones), sin embargo, el fenómeno que critica no me parece nada alejado de la realidad, pues nos hemos acostumbrado a consumir reivindicaciones identitarias en forma de representación e inclusión que a veces ya no cuestionamos si en verdad lo son, o si sólo están reproduciendo estereotipos. En ese sentido parece importante mantener la sospecha ante las falsas insurrecciones. Creo que no todo es tan insurrecto como a veces nos lo pintan. Y está bien, no todo debe de serlo.

La representación debería ser un medio para la lucha, incluso su consecuencia, pero definitivamente no su objetivo. Salirnos de las etiquetas y los estereotipos no es tan fácil, la película lo demuestra al dar cuenta de la renuencia de la industria editorial para publicar otro tipo de «literatura afroamericana» y de la condescendencia con la que tratan la obra no seria de Monk.

La resistencia real a los estereotipos parece darse en espacios y prácticas pequeñas y discretas, pero sumamente potentes. La insurrección está fuera del territorio de la inclusión, y sí que nos muestra una amplia gama de historias, experiencias y posibilidades. Hay que recuperarlas.

Me gustó ver la película porque me parece que no busca dar respuestas o juzgar a la sociedad actual para imponer otra visión de cómo deberían ser las cosas. Monk no es un héroe, es mostrado con complejidad, lo que resulta coherente con lo que está plasmado en la cinta. Pero sobre todo, me gustó porque me permitió nombrar y validar aquellas dudas que tenía, la sospecha que me habitaba y sobre todo, hacerme más preguntas:

¿Dónde está el equilibrio entre nombrar y reivindicar nuestra identidad y la reproducción de estereotipos?

¿Desde qué criterios deberíamos evaluar una obra? ¿Todos son válidos? ¿Deberíamos consumir sólo aquello que es reivindicativo?

Si Monk fuera una mujer, ¿cómo hubiera sido la obra con la que se burla de la industria editorial? ¿Qué se espera de la cultura que hacemos las mujeres? ¿Qué esperamos nosotras, como creadoras y como consumidoras?

¿Cómo hacer política y cultura diversas sin llevarlo al extremo de la individualidad?

Ese famosísimo libro de cuentos escrito por una -ya famosísima- mujer mexicana “de barrio”, lleno de lenguaje coloquial y jerga apegada a estereotipos de diferentes estratos sociales que no pude terminar de leer porque me pareció insoportable… ¿era una broma como la de Monk?

Preguntas que probablemente nunca encontrarán respuesta…

American fiction se puede ver en Amazon Prime.

Las ideas que me detonó esta película no son para nada novedosas, hay mucho trabajo de crítica a la individualidad y consecuencias de las políticas de la identidad. Quise respaldar un poco el texto a través de las notas al pie, que son citas del libro “Identidades mal entendidas, raza y clase en el retorno del supremacismo blanco” de Asad Haider, disponible aquí.

[1] Las políticas de la identidad fueron conceptualizadas por el Combahee River Collective (CRC) en 1977, un grupo de militantes negras lesbianas que introdujo el término en su discurso político como una manera de situar el origen de sus políticas en sus propias identidades particulares (Haider, Asad, 2020, p. 40).

[2] “El concepto de políticas de la identidad encarna el centrarnos en nuestra propia opresión. Creemos que las políticas más profundas y potencialmente más radicales provienen directamente de nuestra propia identidad” Combahee River Collective, en Haider, Asad, 2020, p. 40

[3] “Nunca pensé que Combahee, o los otros grupos feministas negros en los que participé, debieran centrarse solamente en asuntos de interés para nosotras como mujeres negras, o que como mujeres lesbianas o bisexuales debiéramos centrarnos solo en asuntos lésbicos […] Fuimos muy activas en el movimiento por los derechos reproductivos, incluso aunque en aquel momento la mayoría de nosotras éramos lesbianas. Comprendimos que construir alianzas era crucial para nuestra propia supervivencia” Demita Frazier en Haider, Asad, 2020, p. 41.

[4] “lo que empezó como una promesa de superar algunas de las limitaciones del socialismo para construir una política socialista más rica, más diversa y más inclusiva” acabó “siendo explotado por aquellos con unas políticas diametralmente opuestas por las del CRC” Salar Mohandesi en en Haider, Asad, 2020, p. 41.

Selvia V. Kotasek

Defeña de nacimiento y habitante de la ahora CDMX. Psicóloga social que mira al mundo con permanente sospecha. Feminista que se reencontró con sus ancestras, aprendió a alzar la voz, y busca formas de habitar y resistir principalmente desde la cultura y el arte de mujeres. Maestra en Estudios de la Mujer y diplomada en prácticas narrativas. Consultora en temas de género, educación y derechos humanos. Brinda acompañamiento terapéutico a mujeres a través de terapia narrativa con perspectiva feminista, enfocando su práctica en la prevención y atención de violencia machista. Con una constante tendencia a la nostalgia, es escritora de sus historias preferidas y dibujanta que se reencuentra con la niña que fue.

Te invito a leer otras entradas de mi columna «Insurrecciones estéticas»: